Edith Bruck si è salvata diverse volte. Quando uscì da Auschwitz, a 13 anni, era talmente denutrita da non pesare che 25 chilogrammi, un mucchietto di ossa, quasi incapace di immaginare di nuovo lo scorrere della vita in un mondo che si era polverizzato, senza mamma, papà e fratelli. «Smetti di piangere: la vuoi vedere tua mamma?» le fu chiesto nel lager C, numero 11, dalla kapò polacca che aveva il controllo della baracca. «Lo vedi quel fumo e lo senti questo odore? È tua madre che sta bruciando». Il suo piccolo paese in Ungheria Tiszabercel era praticamente stato spazzato via e l'aspettava un peregrinare senza sosta, prima in Israele e poi in Italia, dove si sarebbe sposata con Nelo Risi.

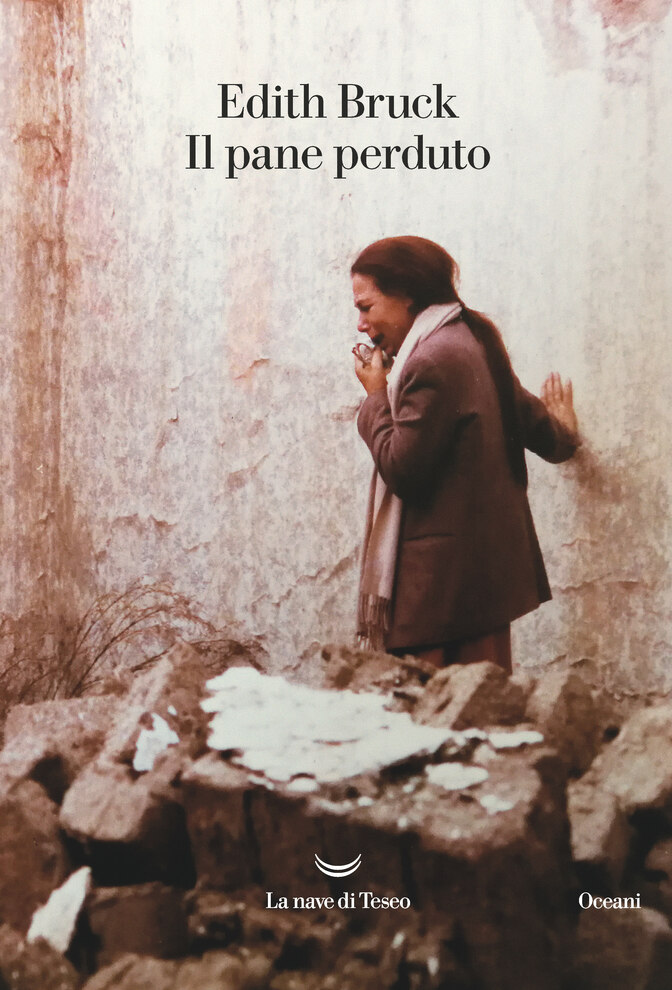

Edith non avrebbe mai immaginato che un'altra salvezza le sarebbe arrivata dalla lingua italiana, strumento con il quale ha potuto raccontare e prendere le distanze emotive dal trauma subito. Scrittrice, poetessa, traduttrice, Edith ha usato l'italiano come uno scudo. Nell'ultimo suo libro, pubblicato dalla Nave di Teseo, Il Pane Perduto, che gli vale la candidatura allo Strega e al Campiello, riprende il suo narrare denso, ogni volta più sottile e acuminato, scendendo negli abissi dell'anima.

Quanto le è stata di aiuto la scrittura?

«Scrivere mi è necessario. Lo faccio ancora a mano. Tutti i miei libri li ho scritti a mano. L'ultimo ho fatto più fatica a scriverlo per via della maculopatia ma credo che potrei scrivere anche da cieca».

Perché ha rifiutato la sua lingua madre, l'ungherese?

«In italiano mi sento più libera. In qualche modo mi nascondo. Il fatto è che la mia lingua rievoca in me ricordi dolorosi. Se scrivo in ungherese, per esempio, la parola pane, automaticamente rivedo l'immagine di mia mamma in cucina, vicino al forno, con le gambe gonfie, il viso rosso e stanco. Vedo la sua figura appoggiata al forno, e quell'immagine mi è insopportabile. Se scrivo, invece, pane in italiano, non mi suscita commozione se non la sua fragranza e il suo odore. L'ungherese tocca la profondità delle emozioni. Ancora oggi fatico a reggere l'urto di alcune parole in ungherese. Per esempio certe offese che sentivo quando andavo a scuola. Ero una bambina ebrea e venivo insultata con epiteti che ancora oggi mi addolorerebbero. I suoni emessi sono coltelli. Se scrivo in italiano una parolaccia non ne sento la profondità. In ungherese non potrei nemmeno pronunciarla. Il dolore si riapre e sgorga a fiotti. L'italiano per me è stata una lingua salvifica, da una parte mi ha consentito di sopravvivere, dall'altra di dare testimonianza».

Sabato scorso, dopo il tramonto, ha ricevuto la visita di Papa Francesco a casa sua. È vero che gli ha dedicato una poesia?

«In realtà è la dedica al libro: All'amato Papa Francesco dono del cielo, regalo per il mio sabato, tanto ricco quanto era povero da bambina, e amaro da adulta. Ma oggi più dolce con un ricordo più vivo, finché vivo di un essere grande, umile, semplice, indimenticabile. Chiederò ad Adonai di tenerla in vita a lungo, forse per una volta mi ascolta».

In molti si chiedono dove fosse Dio a Dachau o a Birkenau. Che idea si è fatta di quel silenzio?

«Affrontare l'aspetto religioso mi mette in imbarazzo. Penso che la religione sia qualcosa di molto intimo. Cosa è per me la religione lo spiego subito con due esempi piccolissimi ma significativi. Ho avuto una suocera che metteva su un foglio di carta dello zucchero per attirare così le formiche che erano in casa che poi depositava nel giardino. Mio marito, invece, un giorno trovò un topo nel bagno e gli costruì una specie di scaletta per farlo uscire all'esterno. Ecco per me questa è la religione. È il rispetto per ogni vita, per tutto quello che esiste nella natura e respira. Anche il salvare la vita di una formica. Per me la religione non significa battersi il petto, ma comportarsi nella maniera più giusta e civile, rispettosa del prossimo di qualsiasi colore sia».

Avete parlato di Dio lei e il Papa?

«È venuto da me che sono ebrea, non importa se credente o non credente. Io mi sento ebrea, come diceva anche Primo Levi. Ci siamo soffermati a riflettere su quello che sta accadendo».

Da sopravvissuta è preoccupata per come la memoria collettiva si stia indebolendo in Europa?

«I giovani non hanno colpa se non sanno cosa è accaduto nel cuore dell'Europa. Nelle scuole si insegna poco la storia recente. Cosa possono sapere se si inseriscono solo 10 righe sulla Seconda Guerra Mondiale? Man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile credere, è una mostruosità inaccettabile. E già si vede chiaramente la tendenza a negare persino quello che fu fatto dai nonni: ci sono paesi che negano di essere stati alleati dei tedeschi».

Il negazionismo galoppante si può arrestare?

«È un problema. Il negazionismo ha portato al suicidio Primo Levi. Ricordo che era stravolto. Mi chiamò e mi disse: ma ti rendi conto che stanno negando quello che è accaduto con noi ancora vivi? Come se noi sopravvissuti andassimo in giro raccontando bugie. Pochi anni fa io stessa sono stata denunciata da un professore in Abruzzo. Lui era un negazionista e io dissi pubblicamente che chi nega l'Olocausto non può di certo insegnare e così mi ha denunciato. Rendiamoci conto...».

Lei ha paura di morire?

«La morte fa parte della vita. Non ho paura ma non vorrei morire. Però è inevitabile: chi nasce muore».

Perché dopo la guerra riconobbe la sua carceriera e non la denunciò?

«Fu lei che mi mostrò la ciminiera dove usciva il fumo.

Come sono andate le cose?

«Dopo la liberazione gli ebrei ungheresi furono rimpatriati per ultimi, e fummo avviati a piedi attraverso la Cecoslovacchia. Lì incontrammo cinque soldati ungheresi che ci supplicarono di portarli a casa e lo facemmo clandestinamente. Evidentemente erano stati alleati dei tedeschi. In quelle circostanze non abbiamo avuto dubbi sul da farsi, li abbiamo nutriti, mangiavamo assieme nei centri ebraici nelle varie cittadine, dividevamo il pane o quello che c'era. Io mi dicevo: almeno così imparano a non essere più fascisti, e già rifuggivo a ogni idea di vendetta o rivalsa, sapevo che quella non era la via da seguire dopo tutto il male che avevamo vissuto. Ricordo che era una cosa commovente mangiare assieme a loro. Arrivati a destinazione se ne andarono ringraziandoci e non abbiamo mai saputo chi fossero. Abbiamo dato cibo anche ai tedeschi che erano prigionieri. Li vedevamo al di là del recinto con la gabella vuota. Penso che in questo modo cominciammo a mostrare quasi inconsciamente cosa volesse dire essere uomini, avere umanità».

E poi?

«A Bergen Belsen, all'ospedale, incontrari la donna funzionaria della nostra baracca, era quella distribuiva il cibo. Io e mia sorella scegliemmo di non denunciarla. Un altro episodio simile è arrivato più tardi, quando già mi trovavo in Israele, incontrando la capa del nostro blocco nel campo, si chiamava Alice, era una polacca. E' stato un incontro difficile. Fu lei che mi mostrò la ciminiera dove usciva il fumo. Piangevo da settimane perchè ci avevano separato da mia mamma. A destra si andava al crematorio e a sinistra ai lavori forzati. Fu l'ultima volta che vidi mia mamma. Questa donna era indispettita dalle mie lacrime, mi disse con rabbia, se vuoi vedere tua madre guarda là in fondo, la vedi quella ciminiera? Quel fumo? Ecco ti faccio vedere io dove è tua madre. E' stata bruciata. Poi mi chiese se la mia mamma era grassa oppure no. Risposi che lo era un pochino. E lei ridendo: allora ne avranno fatto una saponetta come la mia. Alice me la ritrovai in Israele. Ma anche in quel caso non la denunciai. Ci pensai a lungo e arrivai alla conclusione che non potevo farlo, non dovevo essere io a giudicare, per colpa mia nessuno sarebbe andato in galera o alla pena di morte».

Una scelta importante perchè in questo modo non ha dato modo alla giustizia di fare il suo corso...

«Il fatto è che dopo due o tre anni là dentro, in una situazione di completa disumanizzazione sarebbe stato impossibile immaginare la trasformazione di un essere umano. Alice di fatto obbediva ai tedeschi per non morire a sua volta, era disumanizzata e nei lager non c'era spazio per nessuna dinamica umana. Nessuna. Era lo scopo del nazismo. Ma c'è un altro episodio ancora più singolare...»

Quale?

«A Roma un giorno, a via della Croce, da un salumiere, mi sono ritrovata davanti la capa dei lager, lageralteste; ho pensato di morire. Mi ha chiesto: ma tu sei Edith di Auschwtiz? Ho balbettato, si. E la guardavo. Era proprio lei. Lola. Era una polacca che ha abitato a via del Babuino fino alla morte avvenuta qualche tempo fa. Non ce l'ho fatta a denunciarla, ancora una volta. Ho scritto di nei nel libro La donna dal cappotto verde».

Anche in questo caso lei è rimasta silente. Perchè?

«Come si fa a denunciare una donna e quello che ha fatto per tre anni in quelle condizioni. Non c'erano sentimenti nei lager, né solidarietà. La fame ti travolgeva, come il freddo, il dolore fisico e quello spirituale. Letteralmente. Potevo denunciare un tedesco che torturava con metodo e crudeltà ma non un ebreo deportato in quelle condizioni non si può giudicare perché so che avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvarsi, obbedivano ai tedeschi, non c'era spazio per altre regole».

Lei spesso torna sulla disumanizzazione...

«Ricordo che c'era una donna tedesca delle SS che ogni mattina mi dava una sberla. Ogni mattina. Lo faceva non perchè avessi fatto cose sbagliate ma solo per fare capire che il suo ruolo era il comando. Poi ci faceva assistere spesso alla impiccagione di persone, a volte erano ragazzi. Era uno spettacolo osceno e terribile. Lì c'era qualcosa di gratuito, e non c'era bisogno di arrivare a tanto. Tutto era funzionale alla disumanizzazione in atto».

Lei è stata anche a Dachau, il primo campo di concentramento in Germania...

«A Dachau sono rimasta solo per un po' e pelavo patate ma al confronto di Auschwitz era una specie di paradiso. Di quel periodo ricordo la fame che accecava».

Il perdono fa da filo conduttore in tanti suoi libri. Non ha mai provato rabbia?

«La rabbia mi è venuta dopo ma dentro al campo non avevo rabbia. Provo rabbia ma non ho mai provato l'odio. Non mi sfiora, nemmeno verso i tedeschi».

Perchè lei non ha tatuato un numero sul polso come veniva fatto a tutti?

«Non avevano più tempo per tatuarci. Era la fine del 1944 e ci hanno solo rasato i capelli, i peli e dato una palandrana grigia e un paio di zoccoli. A Birkenau-Auschwitz, ero nel lager C numero 11, eravamo circa 800 donne nella baracca. Il freddo, la fame, gli spasmi, il terrore, il male fisico. Non c'era solidarietà. Le donne però avevano molto più cura rispetto agli uomini».

Perchè nel suo salotto c'è una poltrona con due peluche, un orso e una scimmietta, e nessuno ci si può sedere?

«E' il posto di mio marito. Mi teneva la mano su quella poltrona. Io sedevo qui, dove sono adesso, sul divano, e lui cercava sempre la mia mano, anche negli ultimi tempi della malattia. Lo ho curato per oltre dieci anni da sola con amore. Penso che si possa tenere in vita qualcuno con l'amore. E' durato 11 anni. L'ultimo anno ho dovuto farmi aiutare da Olga, una signora che ancora vive con me. Posso dire che aprire gli occhi e vedere Nelo sorridere ogni mattina era qualcosa di meraviglioso».

E' mai più tornata ad Auschwitz, magari con delle scolaresche?

«No, non ci riuscirei»