ll risveglio è stato brusco. Più brusco del previsto.

Gli scricchiolii del sistema pensionistico italiano erano noti, ma adesso le crepe sono diventate visibili. Il presidente dell’Inps, l’ente che le pensioni le deve pagare, ha iniziato a indicarle una per una. La prima, più evidente, riguarda il rapporto tra i lavoratori e i pensionati. Non è una semplice curiosità statistica. Ha molto a che fare con la capacità che in futuro avranno l’Inps e lo Stato di pagare le pensioni a chi lascerà il lavoro. Il sistema italiano è infatti un sistema a “ripartizione”. Cosa significa? Semplicemente che chi lavora, con i contributi previdenziali che versa mensilmente, paga la pensione a chi si è ritirato. Quello “contributivo” è solo un sistema di calcolo per cui l’assegno che si intasca una volta usciti dal mercato del lavoro, è determinato dai versamenti effettuati all’Inps durante la carriera. Ma non esiste davvero un “cassetto personale” dove questi versamenti sono realmente accantonati.

![]()

LO SCENARIO

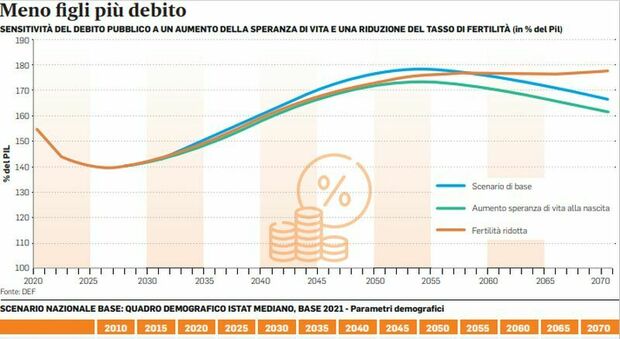

In un sistema costruito così, dunque, è fondamentale che i lavoratori siano in numero superiore ai pensionati. Di quanto superiore? Per tenere in piedi il sistema, ha spiegato Tridico, sarebbe necessario fare tutto il possibile perché non si scenda mai sotto 1,5 lavoratori per ogni pensionato. Il fatto è che l’Italia già viaggia sotto il livello di guardia. Siamo a 1,4 lavoratori per ogni pensionato. E nel 2030 le previsioni dicono che scenderemo a 1,3. Nel 2050, sempre secondo le proiezioni, si cadrà fino alla parità. Ogni lavoratore, cioè, con i contributi che paga sul suo stipendio dovrà pagare un’intera pensione. Difficile anche solo immaginarlo. Ma perché le previsioni sono così cupe? La principale ragione va cercata nel calo demografico. Se non nascono bambini in futuro non ci saranno lavoratori, mentre i pensionati continueranno ad aumentare. Le culle vuote sono la principale emergenza nazionale. Per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico servirebbero 500-600mila nascite l’anno. Oggi siamo sotto le 400mila. In Italia ogni donna genera in media 1,2 figli. Troppo pochi. L’asticella va tirata su. E subito, anche perché per invertire il trend demografico il tempo si conta in decenni e non in anni. Se n’è accorto anche il governo. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha detto che serve una cura shock. E ha promesso che il governo agirà in tempi brevi. L’idea, o una delle idee, è quella di assegnare detrazioni o deduzioni “monstre”, di 10mila euro a figlio in modo da azzerare le tasse alle famiglie che hanno da due bambini in su. I costi di una misura del genere sarebbero, ovviamente, molto alti. Ma Giorgetti ha sottolineato che non è più possibile che i “single” siano tassati come le famiglie. I figli insomma, devono essere considerati un valore sociale, anche perché da futuri lavoratori pagheranno le pensioni anche a chi figli non ne ha avuti o non ne ha voluti. È giusto, dunque, che la spesa per la loro crescita e formazione non sia lasciata solo alla famiglia ma ci sia un contributo di tutta la società. Ma c’è un altro motivo per cui il tasso di fertilità in Italia deve crescere: la sostenibilità del debito pubblico. Nel Documento di economia e finanza di aprile, il Tesoro ha pubblicato uno studio di “sensitività” dello stesso debito all’andamento del tasso di fertilità. Il gioco del “cosa accadrebbe se”. Nello scenario di base, è ipotizzato che ciascuna donna metta al mondo in media 1,52 figli. Molto più di adesso. Ma scendendo sotto questa soglia il debito pubblico schizzerebbe al 180 per cento nel lungo periodo. E qui si ritorna alla casella di partenza: per sostenere il sistema pensionistico e il welfare senza far esplodere il debito, è necessario che la natalità aumenti. Oppure, bisognerà far entrare nel Paese molti più immigrati di quanto non facciamo oggi. Anche su questo punto il Def è chiaro. Se il flusso dei migranti aumentasse del 33 per cento, il debito scenderebbe (sempre nel lungo termine) sotto il 130 per cento. La differenza, rispetto allo scenario peggiore sulla natalità, è rilevante: un cinquanta per cento di debito in meno rispetto al Pil. In questo quadro comunque, non è difficile comprendere perché il governo abbia accantonato per il momento ogni nuova ipotesi di revisione del sistema previdenziale. A inizio anno il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, aveva convocato i sindacati per iniziare a ragionare su come arrivare a un nuovo meccanismo di uscita flessibile per chi si trova oggi nelle maglie della legge Fornero, con l’uscita a 67 anni di età o con 42 anni e 10 mesi di contributi versati. L’idea del governo è nota. E piace pure ai sindacati: permettere a chiunque di lasciare il lavoro una volta che è stata raggiunta una contribuzione di 41 anni. È la ormai nota “Quota 41”. Che potrebbe essere considerata una evoluzione di “Quota 103”, il meccanismo di prepensionamento introdotto durante il governo Draghi e confermato dal governo Meloni per quest’anno, e che permette l’uscita dal lavoro con 41 anni di contributi ma almeno 62 di età. Dopo l’avvio della discussione però, il tavolo tra il governo e i sindacati è stato congelato. La prospettiva, nonostante le promesse, di costose modifiche al sistema pensionistico per permettere l’uscita anticipata dei lavoratori, si allontana sempre di più. Anche perché le platee di chi si trova nei sistemi retributivo e misto si vanno lentamente esaurendo, mentre nei prossimi anni inizieranno ad aumentare le pensioni “contributive”, quelle cioè in vigore per chi ha iniziato a lavorare dal 1996 (sono ormai passati 27 anni) e che hanno regole anche di uscita diverse. La flessibilità nel sistema contributivo già c’è. I lavoratori assunti dal 1996 in poi, possono pensionarsi con 64 anni di età e 20 di contributi. Se si usa il sistema delle “somme” che va di moda, sarebbe una “bassissima” Quota 84. Per lasciare però il lavoro con questi requisiti è necessario aver maturato un assegno pensionistico di almeno 2,8 volte quello minimo. Significa una pensione, ai valori attuali, di almeno 1.600 euro circa al mese. Qui si apre un altro problema. Le pensioni del sistema contributivo, soprattutto per i lavoratori che hanno avuto carriere discontinue, rischiano di essere molto basse. Qualche segnale, nonostante i pensionati contributivi non siano ancora molti, si può avere dai dati pubblicati da Itinerari Previdenziali, uno dei principali think tank in materia.

I CONTI

L’importo medio delle pensioni dei lavoratori dipendenti che sono usciti con il sistema contributivo puro, secondo il decimo Rapporto sul bilancio previdenziale italiano, è stato di poco superiore a 711 euro al mese. Per gli artigiani si scende a 578 euro di media, per i commercianti a 563 euro, per i parasubordinati addirittura a 233 euro. Con una complicazione ulteriore. I futuri pensionati non avranno il cosiddetto “adeguamento al minimo”, il meccanismo oggi in vigore che fa salire gli assegni più bassi fino a 575 euro al mese (600 euro per gli over 75). Ma cosa succede se un lavoratore che sta nel sistema contributivo matura una pensione inferiore a 1.600 euro al mese? Se quello stesso lavoratore ha maturato una pensione almeno pari a 1,5 volte quella minima, ossia 862 euro circa al mese ai valori attuali, può uscire con l’età della “vecchiaia”, che per adesso è fissata a 67 anni. Se, infine, sta anche sotto questa cifra, dovrà attendere fino a 70 anni per andare in pensione. I giovani, insomma, non solo sono sempre meno, ma dovranno coi loro stipendi sostenere sempre più pensionati e accontentarsi, quando toccherà lasciare a loro il lavoro, di assegni sempre più bassi.